在当代社会的劳资关系中,讨论资本主义与阶级问题似乎总是显得有些“隔靴搔痒”。因为身处其中的人,很难真正跳出自身的立场去审视整个系统。就像一只蚂蚁,即便生活在庞大的蚁群之中,若不抬头仰望天空,也无法理解这个世界的辽阔。资本主义下的劳动体系也是如此,个体即便获得了短期的利益和自由,如果始终无法跳脱出这套机制,那么所谓的“成功”也不过是幻象。

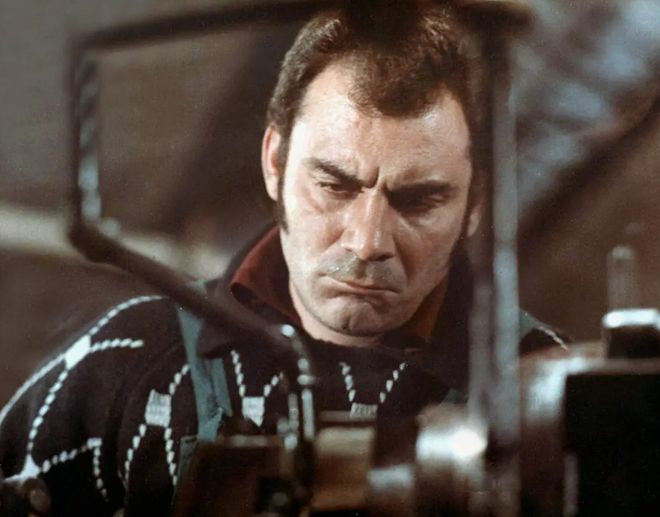

今天要推荐的这部影片《工人阶级上天堂》,正是以一种极具现实主义的手法,展现了资本制度下劳工阶层逐渐被异化、边缘化的过程。片名本身就带有强烈的象征意味,它讽刺性地提出了一个问题:工人真的能“上天堂”吗?还是说,那只是资本家为他们描绘的一幅虚幻图景?

影片讲述了一个发生在普通工厂里的故事。这里的工人按照计件工资的方式获取报酬,表面上看是多劳多得,但随着时间推移,这种制度逐渐显露出其残酷的本质。主人公马萨最初是这一制度的受益者,他凭借自己的高效率赚取了比其他人更多的收入。然而,当工厂主意识到他的价值后,便将他的效率作为新的标准强加给所有人。于是,一场无形的内卷悄然开始。

马萨的高产成为压垮其他人的标杆,效率跟不上的人只能被淘汰。而随着竞争加剧,工人们之间的关系也从合作变成了敌视。马萨被视为背叛者,因为他无意间成为了资本剥削的工具。起初,他对这些指责毫不在意,直到自己因伤病失去工作能力时,才真正体会到制度的无情。工厂不会因为过去的表现而给予宽容,效率一降,他就立刻失去了存在的价值。

此时,马萨终于加入了曾经被他鄙视的罢工队伍。但讽刺的是,这场反抗本身是否真能改变什么?影片并没有给出明确的答案。它更像是一个隐喻:在资本主义体系下,无论个体如何努力,最终都难以逃脱结构性的压迫。

资本家总是鼓励劳动者“多劳多得”,仿佛只要勤奋就能致富。可现实却是,当资本积累到一定规模之后,资本家更倾向于坐享其成,而非继续投资生产。一个靠收租生活的房东,可能一个月的收入就超过普通工人一年的努力成果。这种财富的集中不断加剧,使得贫富差距越来越大。

当财富不再增长,社会就进入了一个零和博弈的状态。谁掌握资源,谁就有话语权。工人越是努力,就越容易陷入贫困陷阱。而资本则通过各种方式完成自我循环,将财富牢牢锁定在少数人手中。

《工人阶级上天堂》所揭示的,正是一种结构性困境。在这个体系里,无论是顺从者还是反抗者,都无法真正挣脱枷锁。只有彻底打破旧有的秩序,建立全新的分配机制,才有可能实现真正的公平。而在此之前,所有的挣扎,或许都只是体制内的表演罢了。

未经允许不得转载:草莓电影 » 70年代的神片,它可是劳动人民的代言人

草莓电影

草莓电影