家庭背景对个人成长的深远影响,一直是社会讨论的热点。人们往往倾向于认为原生家庭塑造了一个人的命运,但事实上,除了无法选择的家庭出身外,后天的努力和个人选择同样起着至关重要的作用。如果仅仅将所有的失败和挫折归咎于不可改变的过去,那么我们就难以看到未来通过自身努力带来的转变可能性。尽管原生家庭的影响不可避免,但后天的努力可以有效地减轻这些影响。

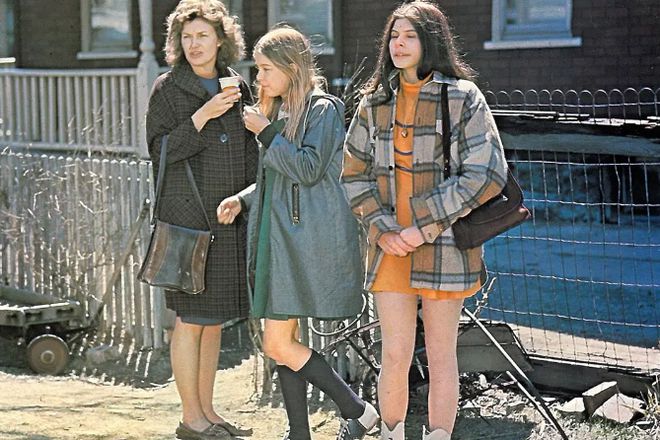

今天要介绍给大家的电影《伽马射线效应》正是一部探讨家庭影响与个人奋斗之间关系的作品。影片中的主角玛蒂达成长在一个单亲家庭中,她热爱学习和科学实验,这不仅是出于兴趣,更是为了逃避与母亲碧翠丝之间的紧张关系。碧翠丝是一位丧偶的母亲,独自抚养两个女儿——大女儿鲁斯和小女儿玛蒂达。由于生活的不如意,碧翠丝将自己的不幸全盘归咎于孩子,导致玛蒂达选择了沉浸在学习中以寻求心灵的慰藉,而鲁斯则表现出叛逆的一面。

玛蒂达在学术上的专注得到了回报,在学校的实验竞赛中取得了优异的成绩。然而,当需要她的母亲上台发表感言时,碧翠丝内心充满了矛盾。最终,虽然她还是决定支持自己的女儿,但这番鼓励却让玛蒂达陷入了尴尬的局面。

电影的名字来源于玛蒂达所进行的一项实验,即伽马射线照射植物后的变化。该实验揭示了一个道理:即使受到强烈的外部影响(如家庭环境),个体仍有可能通过自身的调整减少负面影响。在这部电影里,“伽马射线”象征着玛蒂达的家庭背景,它不仅仅指代碧翠丝本人,还包括她的生活方式、童年经历等所有与家庭相关联的因素。尽管存在这些问题,但电影也给出了积极的答案。

影片围绕三条主线展开叙述:玛蒂达的成长历程、鲁斯的生活轨迹以及碧翠丝的生存状态。尤其是对于碧翠丝而言,她的生活几乎完全围绕着两个女儿转,似乎失去了自我。这是因为长期的生活压力已经磨平了她的斗志,使她选择了顺从命运的安排,放弃了可能通过努力获得的改变机会。

正如我们之前提到的那样,人生的选择既受先天因素的影响,也受到后天努力的作用。两者相互交织,并不存在单一因素能够完全决定一个人的命运。对于碧翠丝来说,尽管她的成长环境充满挑战,但她本有机会通过后天的努力开辟新的人生道路。遗憾的是,她并未做出这样的尝试,因此,她的生活充斥着一种自以为是的态度。

暴戾的行为表面上看似乎是性格问题,但实际上,这是碧翠丝放弃自我提升后形成的一种自我保护机制。这种行为方式成为了她抵御外界伤害的一层外壳,掩盖了她内心的脆弱。

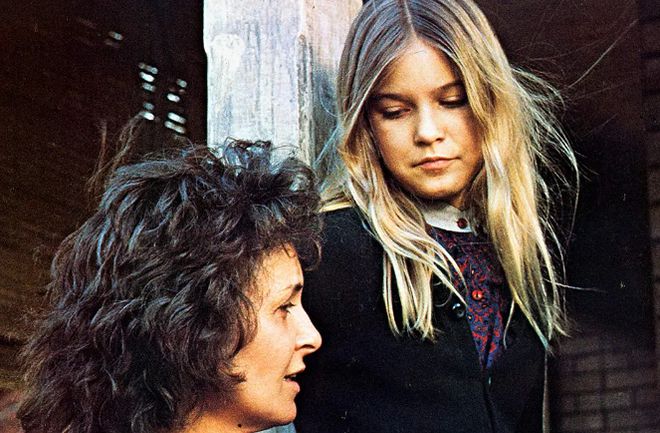

相比之下,玛蒂达展现了截然不同的态度。面对相同的家庭困境,玛蒂达并没有被先天的不利条件所束缚。尽管她在性格上显得较为柔弱,但在遇到母亲在颁奖典礼上的失态行为时,她依然选择了默默忍受而不是正面冲突。不过,这种先天的性格特征并未阻碍她在学业上的成就。相反,玛蒂达将精力集中于学习之中,找到了一条远离家庭困扰的道路。

虽然碧翠丝仍然习惯于通过戏弄他人来获取心理满足,但对于玛蒂达来说,这些行为并不会对她造成实质性的威胁,因为她能够在学习中找到快乐,并从中获得成就感。

另一方面,鲁斯代表了一种反面教材,她是玛蒂达的对立面。鲁斯的叛逆形象让她看起来就像年轻时的碧翠丝,这让碧翠丝感到无力,因为她看到了自己过去的影子在女儿身上重现。当碧翠丝意识到鲁斯正在重复自己的老路时,她感到了深深的无奈。同时,她又将所有的希望寄托在小女儿玛蒂达身上,这使得她在感受到作为母亲骄傲的同时,内心深处也充满了复杂的情感,包括对自己未能勇敢追求梦想的悔恨。正是这种复杂的心情,导致了她在玛蒂达颁奖典礼上的再次失误。

《伽马射线效应》传达的信息十分明确:无论先天条件如何,只要保持不懈的努力和专注,就有可能克服困难,走出属于自己的道路。玛蒂达的经历便是这一理念的最佳证明,而鲁斯和碧翠丝的故事则提供了对比鲜明的例子。生活总是在继续,唯有不断变革才能迎接更加美好的明天。

未经允许不得转载:草莓电影 » 原生家庭,到底哪里出了问题

草莓电影

草莓电影