近期,电视剧《我的后半生》成为了社交媒体上的热门话题。

“后半生”,这个概念如何定义?如果前半生只能算是勉强及格,那么后半生是否有机会逆袭成功呢?

不必急于下结论,因为一切皆有可能。

有些人,在接近四十岁时才开始崭露头角,从此开启了一段传奇的人生。而另一些人,则在四十岁之后选择改变生活方式,追求另一种精彩人生。

瑞士心理学家卡尔·荣格曾提出:“人生的真正意义从四十岁开始显现,在此之前,我们只是在探索。”

巧合的是,中国传统文化中也有“四十不惑”的说法。

帝王圈:由寄奴到万丈光芒的“神”

面对天崩地裂的开局,能否实现逆风翻盘?

南朝宋武帝刘裕用他的经历给出了答案:即使是战神,也并非天生就拥有辉煌。

刘裕出生时,母亲因难产去世,家庭贫困至极,甚至无法独自抚养他,只能将他托付给他人,“寄奴”之名由此而来。

成年后,他通过售卖草鞋维持生活,这与刘备的经历有些许相似之处。

这就是刘裕的“前半生”。根据南北朝时期的九品中正制,他仅能达到第七品,成为一名北府军中的低级军官。

到了37岁,刘裕依然在战场上奋力拼杀,试图在没有显赫家世的情况下建功立业。对他而言,生存远比成就更重要。

然而,前半生的平凡并未阻碍他后半生的辉煌。他平定了孙恩起义,消灭了桓楚、西蜀等势力,并且在北方连克洛阳、长安,完成了南方政权百年来未曾达成的伟业。

金庸小说《天龙八部》中慕容复梦寐以求的“燕国”,正是被刘裕所灭。

公元420年,刘裕取代东晋自立为王,建立了南朝宋,实现了从底层军官到一国之君的华丽转身。

他的逆袭之路充满了挑战和战斗,但正是这些战斗让他成为了历史上的英雄人物,直到七百多年后的南宋,仍被视为难以超越的神话。

文艺圈:换赛道,谁说不是下一个爆款制造者

当你发现自己所在的小众领域不再适合自己,该怎么办?

明末清初的文化名人李渔用自己的经历告诉人们:尝试不同的道路吧!

李渔出生于1611年的如皋(今江苏南通如皋),原名李仙侣。少年时期,他就展现出了非凡的才华,熟读四书五经,擅长诗词文章,被誉为天才少年。

理论上,这样的才子参加科举考试应该是十拿九稳的。然而,命运弄人,他在近三十岁时首次参加乡试便名落孙山。随着时局的变化和个人境遇的起伏,李仙侣最终放弃了科举之路,改名为李渔,转而在杭州以卖文为生。

顺治年间,一位自称“湖上笠翁”的新锐作家迅速崛起,短短几年间创作了多部广受欢迎的作品,成为当时著名的畅销书作家。

这位“湖上笠翁”便是李渔。在他五十多岁时,李渔搬到了南京,并在那里建造了芥子园,不仅继续写作,还涉足出版业,创办了自己的剧团,进行巡回演出,逐渐成为了家喻户晓的人物。

实业圈:坚持到底,终会迎来曙光

现实往往比理想更加残酷,多次失败后是否应该放弃?

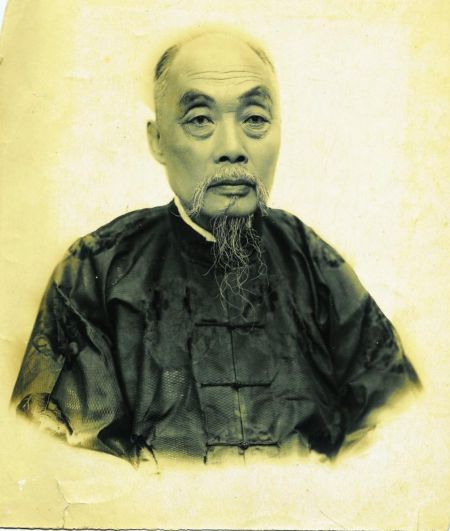

清末状元张謇用实际行动告诉我们:永远不要轻易放弃自己的梦想。

对于张謇来说,42岁是其人生的转折点。

在此之前,他经历了无数次的考试失败,靠着做幕僚谋生,过着普通人的生活。

然而,自从他42岁那年考中状元后,便开始了他波澜壮阔的后半生,投身于实业、慈善事业、水利建设以及教育文化等领域,逐步实现了自己救国的理想。

回顾往昔,张謇出生在一个普通的农民家庭,家境贫寒。经过一番周折,他终于在16岁时考中秀才,却因此卷入了一场官司之中,几乎让整个家庭陷入绝境。

尽管如此,张謇从未放弃努力,即使在秦淮河畔屡次落榜的身影显得格外孤单。为了减轻家庭负担,他还很年轻就开始外出谋生。

命运的转机发生在42岁那年,当他终于高中状元,开启了属于自己的光辉岁月。利用后半生的三十年时间,张謇创立了众多企业,开办了无数所学校,甚至建立了中国第一座博物馆,将“实业救国”的理念一步步变为现实。

未经允许不得转载:草莓电影 » 40岁,后半生的精彩刚刚开始

草莓电影

草莓电影